- Стереотипное поведение ребенка

- Почему у ребенка появляется стереотипное поведение

- Виды стереотипного поведения

- Двигательное

- Двигательно-сенсорное

- Эмоционально-аффективное

- Речевое

- Действия с предметами

- Что делать, если у ребенка стереотипное поведение

- Что такое стереотипные движения у детей

- Ожидайте

- Перезвоните мне

- Статья:

- Опасное поведение или попытка адаптироваться к меняющемуся миру

- Если «заглушить» одну стереотипию, на ее месте появится другая

- Нежелательные стереотипии лучше предупреждать заранее

- Приемы для работы со стереотипиями

- Переключение

- Замещение

- Трансформация

- Наработка гибкости

- Что такое стереотипные движения у детей

- Ожидайте

- Перезвоните мне

- Статья:

- И в горе, и в радости

- Ритуалы в играх и в повседневной жизни

- Отказ от нового в пользу привычного

- Тики у детей

- Клиническая классификация тиков у детей

- По течению заболевания

- Возрастная динамика тиков

- Синдром Туретта

- Коморбидность тиков у детей

- Лечение

Стереотипное поведение ребенка

Стереотипное поведение ребенка — это эпизоды повторяющихся слов, движений или действий, которые со стороны кажутся бесцельными и бессмысленными. В той или иной степени оно присуще каждому — привычка покачивать ногой или теребить волосы тоже относится к стереотипии, или как его называют специалисты, самостимуляции.

Нередко стереотипное поведение считают 100% признаком аутизма или расстройства аутистического спектра. Это не всегда так. Стереотипное поведение может проявляться при любом отклонении функционального развития центральной нервной системы. Так же наличие определенных «ритуалов» далеко не всегда означает отклонения, хотя позволяют насторожиться.

Почему у ребенка появляется стереотипное поведение

Стереотипии могут, продиктованы потребностью ощущать себя в окружающей пространстве спокойно и безопасно. Самостимуляция позволяет ощущать баланс между собой и миром, упорядоченность и цикличность приносят чувство успокоения. Так же стереотипная реакция может быть ответом на неизвестный для мозга ребёнка раздражитель. Это связано с нарушением формирования правильных функциональных связей в центральной нервной системе ребёнка и является защитной реакцией. Лечить стереотипное поведение как таковое не требуется — необходимо работать с теми проблемами, которые вызывают его. Важнейшее условие — создание комфортной эмоциональной обстановки, соблюдение его личного пространства. А избавление от нежелательных привычек может проводиться только под присмотром квалифицированного врача и коррекционных педагогов.

Виды стереотипного поведения

Повторяющееся поведение можно считать стереотипным только при наличии определенных критериев:

Самостимуляция кажется бесполезной только со стороны, для самого ребенка она выполняет функции саморегуляции, стимулирования и коммуникации. Оно становится препятствием для социальной адаптации или может нанести вред и является симптомом более тяжёлых нарушений, для коррекции которых необходима совместная работа поведенческого невролога и коррекционных педагогов. Стереотипия может быть разных типов, в зависимости от характера проявления.

Двигательное

Наиболее заметные проявления отклонений в поведении малыша, появляются в раннем возрасте. Это могут быть прыжки на месте, ходьба или бег по замкнутому пространству, потряхивание руками, раскачивание головы или туловища.

Также к двигательным стереотипиям можно отнести повторяющиеся движения губ, например, вытягивание их в трубочку. Многие малыши теребят кисти рук, расчесывают их до крови — при этом реального зуда они не испытывают.

Двигательно-сенсорное

Эту группу стереотипий также называют сенсорно-моторной. Они появляются из-за отличий осязательных и других сенсорных способностей детей, могут выражаться в повторении определенных действий, несущих в себе как двигательные, так и сенсорные компоненты.

Сенсорно-моторные отклонения распространены при нарушениях сенсорного развития из-за особенностей их сенсорного восприятия окружающего мира. Часто они помогают им справиться с дискомфортом и не представляют угрозы для здоровья.

Эмоционально-аффективное

Эту категорию достаточно трудно выделить. Чаще всего это повторяющиеся действия, которые могут вызвать ярко выраженную эмоциональную реакцию у родителей и других родственников. Подобная стереотипия выражается по-разному — например, в виде повышенной брезгливости в еде и отказа от многих продуктов. Или, наоборот, в виде патологической не брезгливости — в этом случае ребенок может съесть что-то из мусорного ведра или миски домашнего животного. Зависит проявления от того, что именно вызовет у окружающих наиболее интенсивную реакцию.

Речевое

Речевые отклонения проявляются в повторении определенных фраз, слов и отдельных звуков. Часто распространенный признак речевых стереотипий — эхолалия, то есть повторения услышанных слов. Вместо ответа на вопрос ребенок может повторять слова взрослого или их часть.

Действия с предметами

Многие родители радуются, когда их дети долго и спокойно играют с игрушками, но важно обратить внимание, не является ли спокойная игра проявлением стереотипного поведения. Если малыш в течение часа переливает воду из одно ведерка в другое и обратно, бесконечно перебирает песок лопаткой, крутит колесико машинки или наклоняет и поднимает куклу с закрывающимися глазами, это повод насторожиться.

Есть и более безобидные признаки — соблюдение ритуалов, одинаковых маршрутов для прогулки, ношение одной одежды, одни и те же блюда, которые ребенок хочет есть, четкая последовательность действий перед сном.

Что делать, если у ребенка стереотипное поведение

Обращать внимание на поведение ребенка важно в любом возрасте. Нельзя игнорировать явные признаки отклонений и необычного поведения. Но если у вашего малыша появляются те или иные признаки самостимуляции, не стоит паниковать. Посетите поведенческого невролога. Помните, что поставить диагноз и понять причину может только врач, специализирующийся на нарушениях развития. К сожалению обычный невролог и/или психиатр далеко не всегда разбираются в данных нарушениях, а тем более в их правильной коррекции.

Что такое стереотипные движения у детей

Ожидайте

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Екатерина

Ответственная и отзывчивая! 😊

Аннотация: Однообразные повторяющиеся действия (стереотипии) — один из характерных симптомов аутизма.

Статья:

Для ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) стереотипные действия — своего рода защитная реакция в ответ на постоянно меняющийся внешний мир, поэтому свести их к нулю невозможно. Однако эти повторяющиеся паттерны поведения можно использовать для обучения и социализации ребенка. О том, как это делать, рассказывает главный научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации детей с аутизмом Института коррекционной педагогики РАО доктор психологических наук Елена Баенская.

Опасное поведение или попытка адаптироваться к меняющемуся миру

Однообразные повторяющиеся действия (стереотипии) — один из характерных симптомов аутизма. Дети (и взрослые тоже) с этим диагнозом плохо воспринимают даже малейшие перемены в заведенном порядке. Многократно повторяющиеся слова или действия, про которые ребенок точно знает все наверняка, которые много раз опробованы, дают ему ощущение равновесия, держат в тонусе. А значит, не очень корректно говорить о таком поведении как о чем-то, что требует серьезного изменения или преодоления.

Также стереотипные действия могут использоваться для того, чтобы заглушить какие-то неприятные воздействия или ощущения, «закрыться» от того, что раздражает или расстраивает. И поэтому трудно ожидать, что ребенок может вообще отказаться от таких действий. На самом деле похожие реакции есть у всех людей — например, нервный тик, подергивание ногой, стук пальцами по столу. Просто у аутичных детей стереотипные действия выходят на первый план и нередко становятся основным способом взаимодействия с миром.

С другой стороны, есть проявления, которые имеют навязчивый характер, они лишены смысла или опасны для ребенка или окружающих. Например, когда он постоянно стремится трогать горячую плиту или бьется головой о стеклянную дверцу шкафа. Такие стереотипии гораздо больше беспокоят и близких, и окружающих, и специалистов, и они уже требуют коррекции.

Если «заглушить» одну стереотипию, на ее месте появится другая

Аутичный ребенок нуждается в стереотипных действиях постоянно. Но если у него появляется другое занятие, которое его увлекает, или другой способ тонизировать себя, если он становится более выносливым в контакте с другими людьми, то такие действия выражены слабее. Они уже не полностью поглощают ребенка, а становятся фоном, например, для игры. То есть он вполне успешно с вами играет, но при этом, например, время от времени подергивает рукой, прыгает или перекладывает кубики, потому что должен как-то разрядиться.

Если при этом ребенок не теряет нить игры или продолжает следить за сюжетом книжки, которую ему читают, с такими действиями не нужно пытаться что-либо сделать. Потому что, если стараться «заглушить» одну стереотипию, на ее месте возникнет новая. И далеко не факт, что она будет такой же безобидной или более приемлемой в глазах окружающих.

Из того набора стереотипий, который есть у ребенка, нужно постараться выбрать те, к которым можно подключиться и превратить их в игру. Например, он выстраивает ряды из палочек. И родители могут начать комментировать, интерпретировать происходящее: «Ты строишь забор? А что за этим забором, кто там живет? Может, там живет наша бабушка?»

Дети с трудом позволяют вмешиваться в их игру — например, передвигать палочки. Однако для комментариев они, как правило, открыты. Постепенно ребенок начинает обращать на такие комментарии все больше внимания, включаться в ситуацию и даже отвечать. Со временем родители могут добавлять в ситуацию все больше деталей и тем самым расширять адаптивные возможности психики ребенка.

Например, малыш научился просить печенье и постоянно повторяет это слово. Попробуйте присоединиться к этой ситуации и расширять его словарный запас: «Дать печенье?», «Печенье вкусное», «Печенье твое любимое». Постепенно вместо просто «печенья» ребенок уже будет способен построить полноценную фразу: «Дай мое любимое вкусное печенье». Таким образом, во многих стереотипиях можно найти смысл и использовать их для развития ребенка.

Стереотипное поведение также может быть основой для формирования привычек. Эту склонность можно использовать, чтобы закреплять то или иное поведение, — например, выработать определенный режим дня.

Нежелательные стереотипии лучше предупреждать заранее

Очень насыщенные стереотипии часто возникают, когда ребенок чувствует, что не может контролировать ситуацию, и испытывает тревогу. Например, во время поездок на транспорте или при переходе дороги. Родители обычно заранее знают, когда такое может случиться с их ребенком. Если вы не хотите, чтобы то или иное поведение проявлялось, не стоит провоцировать такие ситуации. А если они неизбежны, надо знать, как переключить внимание малыша.

К примеру, вы подошли к светофору и видите, что ребенок сейчас уйдет в стереотипию. Одному отвлечься от тревоги поможет яблоко, которое можно погрызть, другого успокоит любимая игрушка или иной предмет, который можно повертеть в руках. Если в каждой похожей ситуации предупреждать таким образом стереотипное поведение, то постепенно оно сойдет на нет или его заменят другие, более социально приемлемые способы реагировать на ситуацию.

С другой стороны, можно использовать стереотипии в качестве награды. Например, давать ребенку возможность занять себя любимым впечатлением в качестве подкрепления за то, что он сделал правильно или хорошо. Покажите ему, что он молодец, разрешив ему постучать, как обычно, ложкой по тарелке или «залипнуть», раз за разом перематывая любимый момент мультфильма.

Со временем, по мере того как психика ребенка будет становиться все более выносливой, стереотипное поведение будет менее интенсивным. Ребенку станут доступны другие способы переживания нестандартных ситуаций — например, в играх или в обсуждении с родителями.

Приемы для работы со стереотипиями

Для того чтобы корректировать или снижать интенсивность стереотипного поведения, придуманы разные методы. Перечислим некоторые из них.

Переключение

Вместо стереотипии предложите ребенку другую деятельность, не вызывающую у него отторжения. Например, когда он раскачивается, мягко остановите и дайте поиграть с машинкой. В случае речевых стереотипий попробуйте задавать вопросы или давать такие задания, которые его займут и переключат на текущую деятельность.

Замещение

Основной принцип — замена более социально приемлемым стереотипом, близким по характеру действий. Например, раскачивание можно заменить качелями, а вместо прыжков предложить батут.

Трансформация

Ребенок совершает в принципе те же самые действия, но они обретают новый смысл. Например, если ребенок выстраивает ряды и складывает фигуры из предметов, научите его собирать конструктор.

Наработка гибкости

Попробуйте постепенно сами добавлять к знакомым ребенку стереотипиям новые. Когда он проигрывает один и тот же сюжет, например, только открывает и закрывает двери в игрушечной машинке или только крутит колеса, добавьте в игру новые элементы: открывать багажник, крутить руль. Чем больше стереотипий появляется в игре, тем слабее становится каждая из них и тем проще потом начать переходить от одной к другой. Благодаря этому поведение ребенка со временем будет становиться все более адаптивным.

Что такое стереотипные движения у детей

Ожидайте

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Екатерина

Ответственная и отзывчивая! 😊

Аннотация: Детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) привлекают однообразные, повторяющиеся действия — стереотипии.

Статья:

Детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) привлекают однообразные, повторяющиеся действия — стереотипии. О том, как правильно выстраивать взаимодействие с ребенком в таких ситуациях, рассказывает Елена Баенская, доктор психологических наук, главный научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации детей с аутизмом Института коррекционной педагогики.

И в горе, и в радости

Повторяемость и ограниченность действий и интересов ребенка — один из основных критериев для диагностики расстройств аутистического спектра. Стереотипное поведение, как правило, идет рука об руку с трудностями во взаимодействии с окружающими.

Стереотипность проявляется в стремлении к однообразию и постоянству, причем не только в собственных действиях ребенка. Он также настойчиво требует неизменности окружающего мира, плохо воспринимает новизну и перемены в привычных ритуалах взаимодействия с другими людьми.

Внешне в поведении самого ребенка чаще всего встречаются двигательные (моторные) стереотипии: бег по кругу, раскачивания, кружение, хождение и пробежки на цыпочках, взмахи руками и потряхивание ими перед глазами, верчение пальцами, прыжки на прямых ногах. Такие повторяющиеся движения становятся заметны уже в раннем возрасте и сохраняются в более старшем.

Стереотипные движения усиливаются в ситуациях тревоги, беспокойства или, напротив, радости — то есть при сильных негативных или позитивных переживаниях ребенка.

Интенсивность и частота таких движений зависит от глубины аутистического расстройства. В более легких случаях они могут возникать эпизодически или даже отсутствовать.

Ритуалы в играх и в повседневной жизни

Кроме моторных стереотипий, часто встречаются повторяющиеся действия с предметами, которые не имеют видимого практического или игрового смысла, но при этом захватывают ребенка, который стремится многократно получить и воспроизвести в неизменном виде одни и те же впечатления.

Это могут быть простые манипуляции неигровыми и игровыми предметами. Ребенок может ими трясти, перебирать, стучать, облизывать, подносить к носу или глазам, постоянно держать в руках одинаковые предметы (палочки, крышечки, мелкие игрушки), выстраивать ряды или другие однотипные конструкции. Монотонный характер приобретают и элементы игры: например, катание машинки и наблюдение под определенным ракурсом за вращением ее колес. Стереотипность может наблюдаться и в манипуляциях с пластилином, в рисунках (замазывание листа; бесконечное рисование полосок; заполнение листа одними и теми же цифрами, буквами, знаками, словами или рисунками).

Так же однообразно ребенок может повторять различные звуки, слова и фразы (цитаты или их обрывки из мультфильмов, песен, стихов, рекламы), стереотипные навязчивые вопросы, которые часто не связаны с конкретной ситуацией. Стереотипность в использовании речи проявляется и у хорошо говорящих детей, которые многократно повторяют одни и те же монологи.

Чрезмерная однообразность характеризует и особые пристрастия, интересы ребенка, которые могут сохраняться в неизменном виде довольно долго. Они тоже проявляются по-разному: «застревание» на ощущениях от бликов, движения, мелькания, переливания воды, звучания, фактуры поверхности; особый интерес к геометрическим формам, цветам, цифрам, календарям, картам, схемам; захваченность какой-то темой (например, стойкий интерес к бабочкам, динозаврам, роботам, транспорту, шахматным партиям, стихийным бедствиям). При этом ребенок сам накапливает знания по привлекающей его теме, но они остаются как коллекция, не используемая в реальной жизни.

Стереотипные действия и увлечения ребенка — это форма аутостимуляции (самостимуляции), с помощью которой он себя тонизирует и защищает от дискомфортных, непредсказуемых воздействий окружающего мира.

Захваченность ребенка какими-то избирательными впечатлениями, действиями может сменяться другими такими же стойкими пристрастиями. От них трудно отвлечься, ребенок может игнорировать попытки взрослого превратить их в игру или исследовательскую активность с какими-то новыми подробностями.

Отказ от нового в пользу привычного

Наряду со стремлением к постоянству другая сторона стереотипного поведения — протест против вариаций, новизны, стремление сохранить и поддержать в неизменном виде ближайшее окружение и сложившиеся ограниченные формы взаимодействия с ним (ритуалы бытовых навыков, общения с близкими, распорядка дня, последовательности привычных событий).

Это может проявляться избирательностью в еде, трудностями переодевания, нежеланием менять привычный маршрут прогулки, обстановку в квартире, отказом от поездок (например, на дачу и обратно).

При взаимодействии с близкими ребенок может болезненно переживать и не принимать малейшее изменение сложившихся ритуалов общения, требовать наличия привычных атрибутов и последовательности действий, одних и тех же формулировок и реплик взрослого.

Изменения вызывают у ребенка с РАС негативные переживания: нарастание тревожности и страха, выраженный дискомфорт, отчаяние, расстройство, гнев. Это приводит к срывам, агрессии и самоагрессии, проявлениям протеста, большему уходу от контакта и погружению в аутостимуляцию.

Чтобы этого не происходило, родителям важно поддерживать привычную обстановку и налаженные формы взаимодействия с ребенком. Через увеличение эмоциональной выносливости, заинтересованности и активности в контакте с близким взрослым он может постепенно осваивать и проживать новые впечатления, менять свои привычки, развивать гибкость в отношениях с окружающими.

Тики у детей

Тики, или гиперкинезы, — это повторяющиеся неожиданные короткие стереотипные движения или высказывания, внешне схожие с произвольными действиями. Характерной чертой тиков является их непроизвольность, но в большинстве случаев пациент может воспроизводить

Тики, или гиперкинезы, — это повторяющиеся неожиданные короткие стереотипные движения или высказывания, внешне схожие с произвольными действиями. Характерной чертой тиков является их непроизвольность, но в большинстве случаев пациент может воспроизводить или частично контролировать собственные гиперкинезы. При нормальном уровне интеллектуального развития детей заболеванию нередко сопутствуют когнитивные нарушения, двигательные стереотипии и тревожные расстройства.

Распространенность тиков достигает приблизительно 20% в популяции.

До сих пор не существует единого мнения о возникновении тиков. Решающая роль в этиологии заболевания отводится подкорковым ядрам — хвостатому ядру, бледному шару, субталамическому ядру, черной субстанции. Подкорковые структуры тесно взаимодействуют с ретикулярной формацией, таламусом, лимбической системой, полушариями мозжечка и корой лобного отдела доминантного полушария. Деятельность подкорковых структур и лобных долей регулируется нейромедиатором дофамином. Недостаточность работы дофаминергической системы приводит к нарушениям внимания, недостаточности саморегуляции и поведенческого торможения, снижению контроля двигательной активности и появлению избыточных, неконтролируемых движений.

На эффективность работы дофаминергической системы могут повлиять нарушения внутриутробного развития вследствие гипоксии, инфекции, родовой травмы или наследственная недостаточность обмена дофамина. Имеются указания на аутосомно-доминантный тип наследования; вместе с тем известно, что мальчики страдают тиками примерно в 3 раза чаще девочек. Возможно, речь идет о случаях неполной и зависимой от пола пенетрации гена.

В большинстве случаев первому появлению у детей тиков предшествует действие внешних неблагоприятных факторов. До 64% тиков у детей провоцируются стрессовыми ситуациями — школьной дезадаптацией, дополнительными учебными занятиями, бесконтрольными просмотрами телепередач или продолжительной работой на компьютере, конфликтами в семье и разлукой с одним из родителей, госпитализацией.

Простые моторные тики могут отмечаться в отдаленном периоде перенесенной черепно-мозговой травмы. Голосовые тики — покашливания, шмыгания носом, отхаркивающие горловые звуки — нередко встречаются у детей, часто болеющих респираторными инфекциями (бронхитами, тонзиллитами, ринитами).

У большинства пациентов существует суточная и сезонная зависимость тиков — они усиливаются вечером и обостряются в осенне-зимний период.

К отдельному виду гиперкинезов следует отнести тики, возникающие в результате непроизвольного подражания у некоторых повышенно внушаемых и впечатлительных детей. Происходит это в процессе непосредственного общения и при условии известного авторитета ребенка с тиками среди сверстников. Такие тики проходят самостоятельно через некоторое время после прекращения общения, но в некоторых случаях подобное подражание является дебютом заболевания.

Клиническая классификация тиков у детей

По этиологии

Первичные, или наследственные, включая синдром Туретта. Основной тип наследования — аутосомно-доминантный с различной степенью пенетратности, возможны спорадические случаи возникновения заболевания.

Вторичные, или органические. Факторы риска: анемия у беременных, возраст матери старше 30 лет, гипотрофия плода, недоношенность, родовая травма, перенесенные травмы головного мозга.

Криптогенные. Возникают на фоне полного здоровья у трети больных тиками.

По клиническим проявлениям

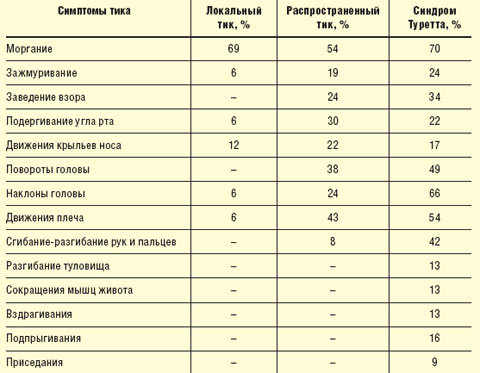

Локальный (фациальный) тик. Гиперкинезы захватывают одну мышечную группу, в основном мимическую мускулатуру; преобладают учащенные моргания, зажмуривания, подергивания углов рта и крыльев носа (табл. 1). Моргание является самым устойчивым из всех локальных тикозных расстройств. Зажмуривание отличается более выраженным нарушением тонуса (дистонический компонент). Движения крыльев носа, как правило, присоединяются к учащенному морганию и относятся к неустойчивым симптомам лицевых тиков. Единичные лицевые тики практически не мешают больным и в большинстве случаев не замечаются самими пациентами.

|

| Таблица 1 Виды моторных тиков (В. В. Зыков) |

Распространенный тик. В гиперкинез вовлекаются несколько мышечных групп: мимические, мышцы головы и шеи, плечевого пояса, верхних конечностей, мышцы живота и спины. У большинства больных распространенный тик начинается с моргания, к которому присоединяются заведение взора, повороты и наклоны головы, подъемы плеч. В периоды обострений тиков у школьников могут возникать проблемы при выполнении письменных заданий.

Вокальные тики. Различают вокальные тики простые и сложные.

Клиническая картина простых вокальных тиков представлена преимущественно низкими звуками: покашливанием, «прочисткой горла», хмыканием, шумным дыханием, шмыганием носом. Реже встречаются такие высокие звуки, как «и», «а», «у-у», «уф», «аф», «ай», визг и свист. При обострении тикозных гиперкинезов вокальные феномены могут изменяться, например покашливание переходит в хмыкание или шумное дыхание.

Сложные вокальные тики отмечаются у 6% больных синдромом Туретта и характеризуются произнесением отдельных слов, ругательствами (копролалией), повторением слов (эхолалией), быстрой неровной, неразборчивой речью (палилалией). Эхолалия является непостоянным симптомом и может встречаться в течение нескольких недель или месяцев. Копролалия обычно представляет собой статусное состояние в виде серийного произнесения ругательств. Нередко копролалия значительно ограничивает социальную активность ребенка, лишая его возможности посещать школу или общественные места. Палилалия проявляется навязчивым повторением последнего слова в предложении.

Генерализованный тик (синдром Туретта). Проявляется сочетанием распространенных моторных и вокальных простых и сложных тиков.

В таблице 1 представлены основные виды моторных тиков в зависимости от их распространенности и клинических проявлений.

Как видно из представленной таблицы, при усложнении клинической картины гиперкинезов, от локального к генерализованному, тики распространяются по направлению сверху вниз. Так, при локальном тике насильственные движения отмечаются в мышцах лица, при распространенном переходят на шею и руки, при генерализованном в процесс вовлекаются туловище и ноги. Моргание встречается с одинаковой частотой при всех видах тиков.

По тяжести клинической картины

Тяжесть клинической картины оценивают по количеству гиперкинезов у ребенка в течение 20 мин наблюдения. При этом тики могут отсутствовать, быть единичными, серийными или статусными. Оценка степени тяжести используется для унификации клинической картины и определения эффективности лечения.

При единичных тиках их количество за 20 мин осмотра составляет от 2 до 9, чаще встречаются у больных локальными формами и в стадии ремиссии у больных с распространенным тиком и синдромом Туретта.

При серийных тиках за 20 мин осмотра наблюдается от 10 до 29 гиперкинезов, после которых наступают многочасовые перерывы. Подобная картина характерна при обострении заболевания, встречается при любой локализации гиперкинезов.

При тикозным статусе серийные тики следуют с частотой от 30 до 120 и более за 20 мин осмотра без перерыва в течение дня.

Аналогично моторным тикам, вокальные тики также бывают единичными, серийными и статусными, усиливаются к вечеру, после эмоциональной нагрузки и переутомления.

По течению заболевания

Согласно диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM–IV), выделяют преходящие тики, хронические тики и синдром Туретта.

Преходящее, или транзиторное, течение тиков подразумевает наличие у ребенка моторных или голосовых тиков с полным исчезновением симптомов заболевания в течение 1 года. Характерно для локальных и распространенных тиков.

Хроническое тиковое нарушение характеризуется моторными тиками продолжительностью более 1 года без вокального компонента. Хронические вокальные тики в изолированном виде встречаются редко. Выделяют ремиттирующий, стационарный и прогредиентный подтипы течения хронических тиков.

При ремиттирующем течении периоды обострений сменяются полным регрессом симптомов или наличием локальных единичных тиков, возникающих на фоне интенсивных эмоциональных или интеллектуальных нагрузок. Ремиттирующий подтип является основным вариантом течения тиков. При локальных и распространенных тиках обострение длится от нескольких недель до 3 мес, ремиссии сохраняются от 2–6 мес до года, в редких случаях до 5–6 лет. На фоне медикаментозного лечения возможна полная или неполная ремиссия гиперкинезов.

Стационарный тип течения заболевания определяется наличием стойких гиперкинезов в различных группах мышц, которые сохраняются на протяжении 2–3 лет.

Прогредиентное течение характеризуется отсутствием ремиссий, переходом локальных тиков в распространенные или генерализованные, усложнением стереотипий и ритуалов, развитием тикозных статусов, резистентностью к терапии. Прогредиентное течение преобладает у мальчиков с наследственными тиками. Неблагоприятными признаками является наличие у ребенка агрессивности, копролалии, навязчивостей.

Существует зависимость между локализацией тиков и течением заболевания. Так, для локального тика характерен транзиторно-ремиттирующий тип течения, для распространенного тика — ремиттирующе-стационарный, для синдрома Туретта — ремиттирующе-прогредиентный.

Возрастная динамика тиков

Чаще всего тики появляются у детей в возрасте от 2 до 17 лет, средний возраст — 6–7 лет, частота встречаемости в детской популяции — 6–10%. У большинства детей (96%) тик возникает до 11 лет. Наиболее частое проявление тика — моргание глазами. В 8–10 лет появляются вокальные тики, которые составляют примерно треть случаев всех тиков у детей и возникают как самостоятельно, так и на фоне моторных. Чаще первоначальными проявлениями вокальных тиков являются шмыгания носом и покашливания. Для заболевания характерно нарастающее течение с пиком проявлений в 10–12 лет, затем отмечается уменьшение симптоматики. В возрасте 18 лет приблизительно 50% пациентов самопроизвольно освобождаются от тиков. При этом нет зависимости между тяжестью проявления тиков в детстве и во взрослом возрасте, но в большинстве случаев у взрослых проявления гиперкинезов менее выражены. Иногда тики впервые возникают у взрослых, но они характеризуются более мягким течением и обычно продолжаются не более 1 года.

Прогноз для локальных тиков благоприятный в 90% случаев. В случае распространенных тиков у 50% детей отмечается полный регресс симптомов.

Синдром Туретта

Наиболее тяжелой формой гиперкинезов у детей является, без сомнения, синдром Туретта. Частота его составляет 1 случай на 1000 детского населения у мальчиков и 1 на 10 000 у девочек. Впервые синдром описал Жиль де ля Туретт в 1882 г. как «болезнь множественных тиков». Клиническая картина включает моторные и голосовые тики, дефицит внимания и обсессивно-компульсивное расстройство. Синдром наследуется с высокой пенетратностью по аутосомно-доминантному типу, причем у мальчиков тики чаще сочетаются с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а у девочек — с обсессивно-компульсивным расстройством.

Общепринятыми в настоящее время являются критерии синдрома Туретта, приведенные в классификации DSM III пересмотра. Перечислим их.

Клиническая картина синдрома Туретта зависит от возраста пациента. Знание основных закономерностей развития болезни помогает выбрать правильную тактику лечения.

Дебют заболевания развивается в 3–7 лет. Первыми симптомами являются локальные лицевые тики и подергивания плеч. Затем гиперкинезы распространяются на верхние и нижние конечности, появляются вздрагивания и повороты головы, сгибание и разгибание кисти и пальцев, запрокидывание головы назад, сокращение мышц живота, подпрыгивания и приседания, один вид тиков сменяется другим. Вокальные тики часто присоединяются к моторным симптомам в течение нескольких лет после дебюта заболевания и усиливаются в стадии обострения. У ряда больных вокализмы являются первыми проявлениями синдрома Туретта, к которым в последующем присоединяются моторные гиперкинезы.

Генерализация тикозных гиперкинезов происходит в период продолжительностью от нескольких месяцев до 4 лет. В возрасте 8–11 лет у детей отмечается пик клинических проявлений симптомов в виде серий гиперкинезов или повторных гиперкинетических статусов в сочетании с ритуальными действиями и аутоагрессией. Тикозный статус при синдроме Туретта характеризует тяжелое гиперкинетическое состояние. Для серии гиперкинезов характерна смена моторных тиков вокальными с последующим появлением ритуальных движений. Больные отмечают дискомфорт от избыточных движений, например боль в шейном отделе позвоночника, возникающую на фоне поворотов головы. Наиболее тяжелый гиперкинез представляет собой запрокидывание головы — при этом пациент может повторно ударяться затылком о стену, нередко в сочетании с одновременными клоническими подергиваниями рук и ног и появлением мышечных болей в конечностях. Продолжительность статусных тиков колеблется от нескольких суток до нескольких недель. В некоторых случаях отмечаются исключительно моторные или преимущественно вокальные тики (копролалия). Во время статусных тиков сознание у детей полностью сохранено, однако гиперкинезы не контролируются пациентами. Во время обострений заболевания дети не могут посещать школу, у них затрудняется самообслуживание. Характерно ремиттирующее течение с обострениями длительностью от 2 до 12–14 мес и неполными ремиссиями от нескольких недель до 2–3 мес. Длительность обострений и ремиссий находится в прямой зависимости от тяжести тиков.

У большинства больных в 12–15 лет генерализованные гиперкинезы переходят в резидуальную фазу, проявляющуюся локальными или распространенными тиками. У трети больных с синдромом Туретта без обсессивно-компульсивных расстройств в резидуальной стадии наблюдается полное прекращение тиков, что можно рассматривать как возрастзависимую инфантильную форму заболевания.

Коморбидность тиков у детей

Тики нередко возникают у детей с уже имеющимися заболеваниями со стороны центральной нервной системы (ЦНС), такими как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), церебрастенический синдром, а также тревожные расстройства, включающие генерализованное тревожное расстройство, специфичные фобии и обсессивно-компульсивное расстройство.

Примерно у 11% детей с СДВГ встречаются тики. Преимущественно это простые моторные и вокальные тики с хроническим рецидивирующим течением и благоприятным прогнозом. В отдельных случаях затруднен дифференциальный диагноз между СДВГ и синдромом Туретта, когда гиперактивность и импульсивность появляются у ребенка до развития гиперкинезов.

У детей, страдающих генерализованным тревожным расстройством или специфичными фобиями, тики могут быть спровоцированы или усилены волнениями и переживаниями, непривычной обстановкой, длительным ожиданием какого-либо события и сопутствующим нарастанием психоэмоционального напряжения.

У детей с обсессивно-компульсивными расстройствами голосовые и моторные тики сочетаются с навязчивым повторением какого-либо движения или занятия. По всей видимости, у детей с тревожными расстройствами тики являются дополнительной, хотя и патологической формой психомоторной разрядки, способом успокоения и «переработки» накопившегося внутреннего дискомфорта.

Церебрастенический синдром в детском возрасте является следствием перенесенных черепно-мозговых травм или нейроинфекций. Появление или усиление тиков у детей с церебрастеническим синдромом нередко провоцируется внешними факторами: жарой, духотой, изменением барометрического давления. Характерно нарастание тиков при утомлении, после длительных или повторных соматических и инфекционных заболеваний, увеличении учебных нагрузок.

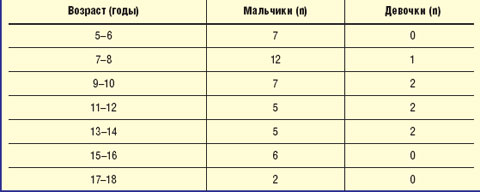

Приведем собственные данные. Из 52 детей, обратившихся с жалобами на тики, было 44 мальчика, 7 девочек; соотношение «мальчики : девочки» составило «6 : 1» (табл. 2).

|

| Таблица 2 Распределение детей с тиками по возрасту и полу |

Итак, наибольшее число обращений по поводу тиков отмечалось у мальчиков в возрасте 5–10 лет с пиком в 7–8 лет. Клиническая картина тиков представлена в табл. 3.

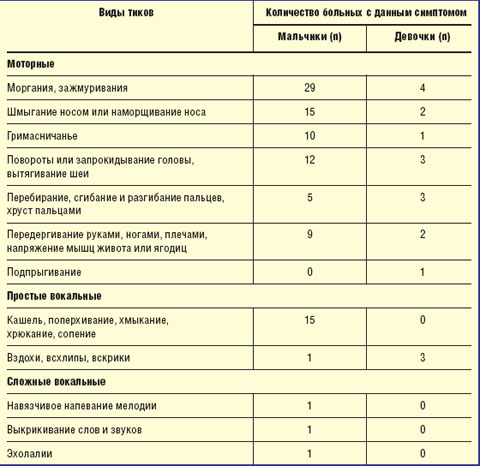

|

| Таблица 3 Виды тиков у пациентов группы |

Таким образом, чаще всего отмечались простые моторные тики с локализацией преимущественно в мышцах лица и шеи и простые вокальные тики, имитирующие физиологические действия (кашель, отхаркивание). Подпрыгивания и сложные вокальные высказывания встречались гораздо реже — только у детей с синдромом Туретта.

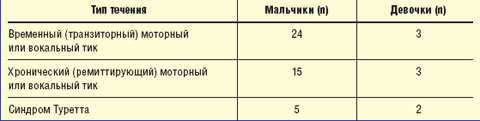

Временные (транзиторные) тики продолжительностью менее 1 года наблюдались чаще, чем хронические (ремиттирующие или стационарные). Синдром Туретта (хронический стационарный генерализованный тик) отмечался у 7 детей (5 мальчиков и 2 девочки) (табл. 4).

|

| Таблица 4 Распределение пациентов по типу лечения тиков |

Лечение

Основным принципом терапии тиков у детей является комплексный и дифференцированный подход к лечению. До назначения медикаментозной или иной терапии необходимо выяснить возможные причины возникновения заболевания и обсудить с родителями способы педагогической коррекции. Необходимо разъяснить непроизвольный характер гиперкинезов, невозможность контроля их усилием воли и, как следствие этого, недопустимость замечаний ребенку по поводу тиков. Нередко выраженность тиков снижается при уменьшении требований к ребенку со стороны родителей, отсутствии фиксации внимания на его недостатках, восприятии его личности в целом, без вычленения «хороших» и «плохих» качеств. Терапевтический эффект оказывают упорядочение режима, занятия спортом, особенно на свежем воздухе. При подозрении на индуцированные тики необходима помощь психотерапевта, поскольку подобные гиперкинезы снимаются внушением.

При решении вопроса о назначении медикаментозного лечения необходимо учитывать такие факторы, как этиология, возраст пациента, тяжесть и выраженность тиков, их характер, сопутствующие заболевания. Медикаментозное лечение необходимо проводить при тяжелых, выраженных, упорных тиках, сочетающихся с нарушениями поведения, неуспеваемостью в школе, влияющих на самочувствие ребенка, осложняющих его адаптацию в коллективе, ограничивающих его возможности самореализации. Лекарственная терапия не должна назначаться, если тики беспокоят только родителей, но не нарушают нормальную активность ребенка.

Галоперидол: начальная доза составляет 0,5 мг на ночь, затем ее повышают на 0,5 мг в неделю до достижения терапевтического эффекта (1–3 мг/сут в 2 приема).

Флуфеназин назначается в дозе 1 мг/сут, затем дозу увеличивают на 1 мг в неделю до 2–6 мг/сут.

Рисперидон относится к группе атипичных нейролептиков. Известна эффективность рисперидона при тике и связанных с ним нарушениях поведения, особенно оппозиционно-вызывающего характера. Начальная доза — 0,5–1 мг/сут с постепенным ее повышением до достижения положительной динамики.

Тиаприд (Тиапридал): детям 7–12 лет рекомендуется по 50 мг (1/2 таблетки) 1–2 раза в день.

При выборе препарата для лечения ребенка с тиками следует учитывать наиболее удобную для дозирования форму выпуска. Оптимальными для титрования и последующего лечения в детском возрасте являются капельные формы (галоперидол, рисперидон), позволяющие наиболее точно подобрать поддерживающую дозу и избежать неоправданной передозировки лекарства, что особенно актуально при проведении длительных курсов лечения. Предпочтение также отдается препаратам, обладающим относительно низким риском развития побочных эффектов (рисперидон, тиаприд).

Метоклопрамид (Реглан, Церукал) является специфическим блокатором дофаминовых и серотониновых рецепторов триггерной зоны ствола мозга. При синдроме Туретта у детей применяется в дозе 5–10 мг в день (1/2–1 таблетка), в 2–3 приема. Побочные действия — экстрапирамидные расстройства, проявляющиеся при превышении дозы 0,5 мг/кг/сут.

Для лечения гиперкинезов в последние годы применяют препараты вальпроевой кислоты. Основной механизм действия вальпроатов заключается в усилении синтеза и высвобождении γ-аминомасляной кислоты, которая является тормозным медиатором ЦНС. Вальпроаты являются препаратами первого выбора при лечении эпилепсии, однако интерес представляет их тимолептический эффект, проявляющийся в уменьшении гиперактивности, агрессивности, раздражительности, а также положительное влияние на выраженность гиперкинезов. Терапевтическая доза, рекомендуемая для лечения гиперкинезов, значительно ниже, чем при лечении эпилепсии, и составляет 20 мг/кг/сут. Из побочных эффектов отмечены сонливость, повышение массы тела, выпадение волос.

При сочетании гиперкинезов с обсессивно-компульсивным расстройством положительный эффект оказывают антидепрессанты — кломипрамин, флуоксетин.

Кломипрамин (Анафранил, Кломинал, Клофранил) является трициклическим антидепрессантом, механизм действия — торможение обратного захвата норэпинефрина и серотонина. Рекомендованная доза у детей с тиками — 3 мг/кг/сут. К побочным эффектам относятся преходящие нарушения зрения, сухость во рту, тошнота, задержка мочи, головная боль, головокружение, бессонница, возбудимость, экстрапирамидные расстройства.

Флуоксетин (Прозак) — антидепрессивное средство, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, обладающий низкой активностью по отношению к норэпинефриновой и дофаминергической системам головного мозга. У детей с синдромом Туретта хорошо устраняет беспокойство, тревогу, страх. Начальная доза в детском возрасте составляет 5 мг/сут 1 раз в день, эффективная — 10–20 мг/сут 1 раз утром. Переносимость препарата в целом хорошая, побочные эффекты возникают относительно редко. Среди них наиболее значимыми являются тревожность, нарушения сна, астенический синдром, потливость, снижение массы тела. Препарат также эффективен в комбинации с пимозидом.

Литература

Н. Ю. Суворинова, кандидат медицинских наук

РГМУ, Москва