- Правила оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

- Как получить высокотехнологичную медицинскую помощь

- Каким правовым документом регламентируется работа по ВМП в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в 2021 году и где можно с ним ознакомиться?

- Кто имеет право на ВМП?

- Может ли иностранный гражданин с Видом на жительство претендовать на ВМП?

- Можно ли в рамках ВМП пройти обследование, дообследование или реабилитацию?

- Можно ли проводить экстренные операции по ВМП?

- Обязателен ли полис СНИЛС для оформления на лечение по ВМП?

- Что такое квота?

- Что такое талон?

- Как долго ждать открытия талона после приема Департаментом здравоохранения документов пациента?

- Какое количество квот выделено в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России на 2021 г. по второму разделу программы госгарантии?

- Что такое высокотехнологичная помощь и чем она отличается от обычной медицинской помощи?

- Острая сердечная недостаточность: определение понятия, стратификация риска, классификация, формулировка диагноза

- Определение понятия «острая сердечная недостаточность»

- Классификации ОСН. Клинические формы

- Классификации ОСН при остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда

- Течение заболевания и стратификация риска при ОСН

- Формулировка диагноза

- Заключение

- Нарушение ритма сердца и проводимости (аритмии сердца)

- 1. Брадиаритмии:

- 2. Тахиаритмии:

- Брадиаритмии:

- Тахиаритмии:

- Существует несколько способов лечения нарушения ритма сердца:

- Что такое смп в медицине расшифровка это

- Что такое СМП и СОНКО в закупках?

- СМП – это субъекты малого предпринимательства.

- СОНКО – это социально ориентированные некоммерческие организации.

Правила оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Как получить высокотехнологичную медицинскую помощь

Каким правовым документом регламентируется работа по ВМП в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в 2021 году и где можно с ним ознакомиться?

Мы работаем в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 года №1492 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Ознакомиться с данным Постановлением можно в Интернете и на сайте МЗ РФ.

Кто имеет право на ВМП?

Любой гражданин Российской Федерации, подходящий под критерии отбора для оказания ВМП.

Может ли иностранный гражданин с Видом на жительство претендовать на ВМП?

Можно ли в рамках ВМП пройти обследование, дообследование или реабилитацию?

Нет, это не представляется возможным, так как оказание помощи по ВМП включает в себя только лечение и не включает в себя пункты, перечисленные в вопросе.

Можно ли проводить экстренные операции по ВМП?

Нет, нельзя, так как ВМП – это плановое лечение.

Обязателен ли полис СНИЛС для оформления на лечение по ВМП?

Что такое квота?

Квота – это Ваша возможность сделать дорогостоящую и современную операцию бесплатно. Квоты выделяются государством ежегодно на каждое лечебное учреждение, входящее в Перечень федеральных учреждений, имеющих право оказывать ВМП. Количество квот строго ограничено.

Что такое талон?

Талон – это Ваш личный номер, который присваивается Департаментом здравоохранения по месту регистрации, при наличии у Вас решения комиссии по отбору пациентов на лечение по ВМП ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

Как долго ждать открытия талона после приема Департаментом здравоохранения документов пациента?

Талон открывается в соответствии с Приказом от 02 октября 2019 года №824н об утверждении порядка организации оказания ВМП с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в течение 10 рабочих дней.

Какое количество квот выделено в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России на 2021 г. по второму разделу программы госгарантии?

Для ФГБУ ФНКЦ ФМБА России на 2021 г. для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМСС выделено 3057 квот.

Что такое высокотехнологичная помощь и чем она отличается от обычной медицинской помощи?

Материал опубликован 15 января 2014 в 13:20.

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) может быть оказана по ряду профилей. Это абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, неврология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.

Решение о необходимости оказания ВМП принимается на региональном уровне не позднее 10 дней с момента поступления документов из медицинского учреждения, в котором первично определена потребность в ВМП (поликлиника, больница). В случае принятия положительного решения о необходимости направления больного на лечение по ВМП, документы в электронном виде направляются в профильное медицинское учреждение (федеральное или региональное), имеющее лицензию на оказание данного профиля ВМП. Комиссия этого медицинского учреждения также не позднее 10 дней, а при очной консультации не позднее 3 дней принимает решение о наличии показаний у больного для оказания ВМП. При необходимости этот срок может быть сокращен.

В среднем между установлением диагноза лечащим врачом до госпитализации больного для проведения операции может проходить от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от необходимости оказания срочной высокотехнологичной медицинской помощи, очередности в листе ожидания, наличия свободных мест в том медицинском учреждении, куда выдает направление регион.

Категории: высокотехнологичная медицинская помощь.

Острая сердечная недостаточность: определение понятия, стратификация риска, классификация, формулировка диагноза

Острую сердечную недостаточность (ОСН) можно определить как осложнение болезни системы кровообращения, выражающееся в быстром возникновении или нарастании жалоб (трудно переносимых больным) и объективных расстройств (опасных для жизни, особенно при отсутствии срочного лечения), вызванных сердечной недостаточностью. Проблема ОСН приобретает все большую актуальность в связи с улучшением возможностей поддержания жизни больных c наиболее тяжелыми формами острых и хронических заболеваний сердца. Для эффективного лечения, правильного ведения этих пациентов важно ясно понимать определения ключевых понятий острой сердечной недостаточности, классификацию, принципы формулировки диагноза, а также возможности стратификации риска и прогнозирования. Названные аспекты критически рассмотрены в настоящей статье.

Впоследние десятилетия внимание многих кардиологов – исследователей и практических врачей было поглощено проблемой сердечной недостаточности (СН), точнее хронической СН (ХСН). Причин этому было достаточно: с одной стороны, эпидемический масштаб заболеваемости, с другой стороны, улучшившиеся возможности диагностики, значительный прогресс в лекарственном и хирургическом лечении, появление полезных имплантируемых устройств. Для врачей разрабатывались рекомендации и руководства, им на смену приходили новые – уточненные, более совершенные версии. В конце 20-го – начале 21-го века «Школы сердечной недостаточности» были в России популярнейшей формой врачебного всеобуча. Все это обеспечило значительный прогресс в лечении больных ХСН.

Тем временем, в результате более эффективного лечения, увеличения продолжительности жизни произошло парадоксальное увеличение числа больных с поздними стадиями и наиболее тяжелыми формами ХСН, для которых характерна острая декомпенсация СН, образующая большую часть случаев острой сердечной недостаточности (ОСН).

Проблема ОСН долгое время пребывает в информационной тени, да и изучается значительно меньше, нежели ХСН. И все же появляются новые идеи, полезные для фундаментального осмысления ОСН, а, кроме того, последовательно совершенствуются приемы ее диагностики и лечения. В этой ситуации важно критически пересмотреть некоторые базисные для клинической практики аспекты: определение понятия ОСН, классификацию, принципы формулировки диагноза, а также возможности стратификации риска и прогнозирования, что чрезвычайно важно для эффективного лечения и правильного ведения больных.

Определение понятия «острая сердечная недостаточность»

Однако спустя всего одно десятилетие именно этот «нерекомендованный» термин и стал заглавным для нового издания документа. «Руководство по диаг но стике и лечению ОСН» было подготовлено экспертами Европейского общества кардиологов и Европейского общества интенсивной медицины [2]. В нем и было сформулировано новое развернутое определение ОСН:

ОСН – это быстрое возникновение жалоб и объективных расстройств, связанных с нарушением функции сердца как на фоне предшествующего заболевания сердца, так и при его отсутствии. Нарушения могут затрагивать систолическую и/или диастолическую функции миокарда, ритм сердца, пред- или посленагрузку на него. Они часто означают угрозу для жизни, необходимость срочного лечения. ОСН может быть самостоятельным, вновь возникшим (de novo) состоянием или острой декомпенсацией ХСН.

Это определение было принято за основу и фактически широко применяется на протяжении уже 15 лет, хотя в последних двух версиях Руководства ESC по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности (2012 и 2016 гг.) [3,4] оно выглядит более лаконичным и полностью клиническим определением (патофизиологические аспекты оставлены в стороне), но по существу изменилось мало:

ОСН – термин, описывающий быстрое возникновение или нарастание жалоб и объективных расстройств, свойственных сердечной недостаточности. Это опасное для жизни состояние, требующее неотложного внимания и обычно приводящее к госпитализации.

Однако и новая версия определения не вполне безупречна. Во-первых, что касается быстрого появляющихся или нарастающих симптомов, то весьма свойственные ОСН одышка и отеки не являются для нее строго специфичными. Например, причиной внезапно возникшей одышки может быть не ОСН, а пневмония, пневмоторакс, иная патология легких, почек, головного мозга. Увеличение отеков на ногах также не всегда вызвано ОСН, причинами могут быть нефротический синдром, флеботромбоз и т.д. Поэтому определения СН должно основываться не на симптомах, свойственных ей, а на симптомах, вызванных ею. Установление этой взаимосвязи является важнейшей задачей диагностики и дифференциальной диагностики.

Наряду с выяснением принадлежности симптомов к ОСН имеет значение оценка динамики, субъективной тяжести и прогностической значимости симптомов. Для больных ХСН характерно волнообразное или неуклонное и довольно быстрое (за часы или дни, но может быть и недели) нарастание одышки и отеков, которое означает декомпенсацию ХСН, являющуюся наиболее частой разновидностью ОСН. ОСН соответствует такая выраженность субъективных симптомов, которую можно охарактеризовать как нестерпимость для больного (например, субъективное удушье). В остальном симптомы – субъективные (жалобы больного) или объективные (физические, лабораторные, инструментальные параметры) – для установления их принадлежности к ОСН должны оцениваться с точки зрения того, какую опасность они представляют, т.е. их прогностической значимости.

ОСН – осложнение болезни системы кровообращения, выражающееся в быстром возникновение или нарастании жалоб (трудно переносимых больным) и объективных расстройств (опасных для жизни, особенно при отсутствии срочного лечения), вызванных СН.

Классификации ОСН. Клинические формы

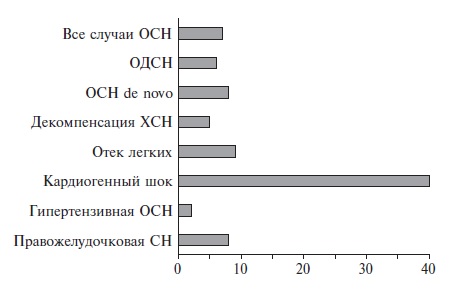

Традиционно основанием для суждения о риске служит классификация – выделение клинических форм, стадий, степеней тяжести. В настоящее время наиболее общим, первоначальным классификационным принципом является разделение случаев ОСН, возникших впервые (de novo), и эпизодов острой декомпенсации сердечной недостаточности (ОДСН), существовавшей ранее (т.е. декомпенсации ХСН). В основе ОСН de novo обычно лежат внезапно возникшие патологические состояния (инфаркт миокарда, тахиаритмия, миокардит, острая дисфункция клапана и т.д.), при которых возможно и зачастую эффективно лечение этих заболеваний, наряду с коррекцией ОСН. В популяции значительно чаще встречаются случаи ОДСН (в совокупности ОСН их доля составляет около 80-90% [5]), в лечении которых ставку в большинстве случаев следует делать на средства лекарственной коррекции СН, если лежащие в ее основе заболевания не поддаются радикальной коррекции.

Классификации ОСН при остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда

Наиболее известны и изучены с точки зрения обоснованности применения (валидности) две системы оценки тяжести ОСН, использующиеся в отделениях интенсивной терапии для коронарных больных – классификации Киллипа и Форрестера.

Классификация ОСН, известная под именем Killip, была предложена и апробирована Томасом Киллипом и Джоном Кимбалом для оценки тяжести и динамики поражения миокарда у больных инфарктом в 1967 году [8], когда еще отсутствовали возможности эффективного лечения этого заболевания, т.е. восстановления проходимости пораженной артерии. Основанная на учете клинических (и, возможно, рентгенологических) симптомов, она оказалось простой, удобной и востребованной в клинической практике и традиционно используется во многих клиниках нашей страны. Важным достоинством классификации является также доказанная валидность в условиях современного лечения. Наличие ОСН и ее стадия (по Киллипу) являются сильным независимым предиктором смерти как в ближайшем, так и в отдаленном периоде после инфаркта миокарда (как с подъемом, так и без подъема сегмента ST, при выполнении тромболизиса и при катетерных вмешательствах) [9,10].

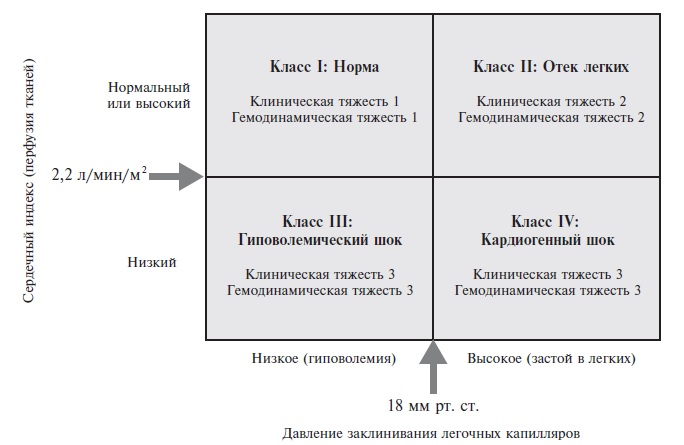

Классификация Форрестера появилась на 10 лет позже и также была предназначена для стратификации ОСН у больных инфарктом миокарда [11]. Больные подразделяются на 4 группы (рис. 2) на основании, с одной стороны, клинических признаков (гипоперфузия периферических тканей – нитевидный пульс, холодная липкая кожа, периферический цианоз, артериальная гипотензия, тахикардия, спутанность сознания, олигурия, а также симптомы застоя в легких – хрипы, изменения на рентгенограмме), а, с другой стороны, гемодинамических данных – снижение сердечного индекса (≤2,2 л/мин/м2) и повышение давления в легочных капиллярах (>18 мм рт. ст.).

Имеются немногочисленные исследования применимости данной классификации. Некоторые подтверждают ее валидность (а именно, прогностическую значимость) в условиях современного (тромболитического) лечения инфаркта миокарда [12], а другие это отвергают, в частности, в связи отсутствием связи между показателями катетеризации правых камер сердца (давление заклинивания) и прогнозом [13]. Обращает на себя внимание усложненность данной классификации, ее зависимость от инвазивных измерений, малочисленность публикаций об исследованиях, в которых она так или иначе применялась, в том числе и крупных клинических испытаний. И если в оригинальной публикации предлагалось выбирать лечение в зависимости от гемодинамического статуса, то сейчас, спустя почти 4 десятилетия, невозможно судить о том, насколько эффективна такая стратегия. Наконец, следует отметить, что градации ОСН, установленные на основании рассмотренных альтернативных классификаций, вполне совпадают лишь в 42% случаев, т.е. они скорее не совпадают [13]

Существует также классификация клинической тяжести сердечной недостаточности, основанная на оценке состояния периферического кровообращения (перфузии периферических тканей) и данных аускультации легких (застойные явления) – она относится скорее к ОДСН (рис. 3). Эта классификация предполагает выделение класса I («теплые и сухие»), класса II («теплые и влажные»), класса III («холодные и сухие») и класса IV («холодные и влажные»). Правомерность этой классификации была изначально валидировна (с точки зрения связи с прогнозом) при кардиомиопатиях, и, хотя сведения о ее научной апробации крайне ограничены, по экспертному заключению может применяться у больных ХСН (ОДСН) – госпитализированных или амбулаторных и [2,14].

В целом рассмотрение имеющихся классификаций ОСН показывает их несовершенство – в большей или меньшей степени к ним можно отнести упреки в архаичности, недостаточной научной аргументированности, во фрагментарном подходе к сложным явлениям или, наоборот, в громоздкости.

Течение заболевания и стратификация риска при ОСН

Стратификация риска – одно из наиболее значимых в практическом отношении направлений научных исследований ОСН. В то же время на стратификацию риска как на систему медицинской оценки возлагаются функции, с выполнением которых с помощью традиционных классификаций справиться трудно: выбор типа медицинской помощи (например, решение вопроса о том, следует больного госпитализировать или нет, а если да – то в отделение интенсивной терапии или отделение общего типа), методов мониторинга за состоянием больных, средств лечения (из числа стандартных или резервных), планирования продолжительности пребывания в клинике, тактики ведения больного на амбулаторном этапе.

Число пациентов, доставляемых в клиники по поводу СН, очень велико. В США, например, оно составляет около 1 млн в год, однако примерно в половине этих случаев госпитализация не требуется [15]. Поэтому полезно выделять больных ОСН с наибольшим риском, явно нуждающихся в госпитализации (в отделения интенсивной терапии). Сопоставление соответствующих критериев, предлагаемых группами наиболее авторитетных международных экспертов в последние годы, показывает значительное сходство, а также тенденцию к упрощению и сокращению числа критериев с течением времени (табл. 1) 15.

Формулировка диагноза

Состоявшийся эпизод ОСН должен найти отражение в окончательном диагнозе. Документирование – важный пункт ведения таких больных, поскольку ОСН является сильным предиктором прогноза их жизни. При появлении (возобновлении) ОСН или ОДСН требуется внимательный анализ причин, выработка тактики наблюдения и лечения – сейчас и на отдаленную перспективу. Информация об эпизоде ОСН важна для обеспечения преемственности в ведении больного. Между тем она зачастую все же отсутствует или теряется в современном диагнозе, разрастающемся по мере расширения арсенала возможностей.

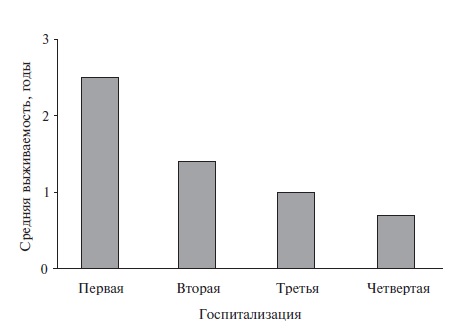

Преобладающую часть случаев ОСН составляют эпизоды ОДСН у немолодых пациентов, для подавляющего большинства из которых характерно наличие нескольких заболеваний сердца (гипертоническое сердце, ишемическая кардиомиопатия, постинфарктный кардиосклероз, дегенеративные поражения клапанов, фибрилляция предсердий и т.д.) и экстракардиальной коморбидности, также, как правило, множественной (хроническая болезнь почек, сахарный диабет, анемия, хроническая обструктивная болезнь легких, цереброваскулярная болезнь, апноэ во время сна, болезни щитовидной железы) и потенцирующей сердечную недостаточность и ее декомпенсацию [18,19]. По существующей традиции в начале диагноза указывают основное заболевание, а затем его следствия (их может быть немало, и они также могут конкурировать с сердечной недостаточностью – почечная недостаточность, дыхательная недостаточность, цереброваскулярная недостаточность). Так что затеряться диагнозу ОДСН в таких случаях есть где. С учетом прогностической важности ОДСН и того, которое по счету это обострение, (рис. 4), сколь долго оно длилось, запись об этом должна занимать заметное место в диагнозе (или сопроводительном эпикризе).

Что же касается вновь развившейся ОСН, то и в этом случае существует возможность не указать на это в выписном эпикризе (диагнозе). Например, во многих случаях инфаркта миокарда явления умеренно выраженной ОСН удается быстро купировать в отделении интенсивной терапии (после реваскуляризации), и к моменту выписки больного из общего (кардиологического) отделения врачи о ней в диагнозе не упоминают как о несущественной детали анамнеза, утратившей актуальность.

Заключение

Итак, многие важные аспекты феномена ОСН – определение понятия, систематизация клинических форм, подходы к классификации, стратификация риска и оформление диагноза – сформулированы к настоящему времени достаточно ясно и рационально, чтобы применяться в клинической практике. Это важно как для успешного лечения больных при данном эпизоде обострения заболевания, так и для планирования врачом стратегии ведения. Проблема ОСН выходит из тени забвения и требует к себе внимания практических врачей, лечебный арсенал которых заметно пополняется.

Нарушение ритма сердца и проводимости (аритмии сердца)

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Практически у 80% пациентов с ишемической болезнью сердца регистрируются аритмии различного характера и до 65% из них угрожают жизни. НРС могут быть самостоятельными или являться осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы и других органов и систем

С учетом частоты сердечных сокращений их можно подразделить на две большие группы:

1. Брадиаритмии:

2. Тахиаритмии:

Важно отличать нарушения ритма сердца, вызванные органическим (необратимым) поражением миокарда, и функциональные нарушения. Как правило, функциональные нарушения встречаются при здоровом сердце и могут быть вызваны психогенными, рефлекторными и гуморальными расстройствами. Функциональные нарушения ритма сердца встречаются достаточно часто, важно выявить и исключить вызывающие их причины, что позволит избавить человека от аритмии.

Органические нарушения возникают при: коронарной ишемии, гемодинамических пороках сердца и крупных сосудов, сердечной недостаточности, гипертонии. Они могут появляться при токсическом воздействии (медикаментозных препаратов, алкоголя и др.) или инфекционно токсическом (ревматизм, вирусные инфекции, миокардиты различной этиологии и др.), гормональных сдвигах. Аритмии бывают врожденные (синдром WPW, врожденная АВ блокада и др.) и приобретенными, вызванные внешними воздействиями (миокардит,операции и травмы сердца и др.).

Основные симптомы (проявления аритмий)

Брадиаритмии:

Тахиаритмии:

Обычно диагностика аритмий осуществляется врачом поликлиники, кардиологом или врачом скорой помощи. Имеет значение сбор анамнеза, физикальное обследование, и различные инструментально-диагностические методы. Наиболее важным является регистрация НРС на ЭКГ (для предъявления аритмологу).

На сегодняшний день в специализированных или многопрофильных клиниках пациентов консультирует врач кардиохирург-аритмолог и определяет необходимость и возможность эндоваскулярного интервенционного (малотравматичного) лечения нарушения ритма сердца. В нашей Клинике есть все необходимые ресурсы для диагностики и лечения аритмий

К методам диагностики нарушения ритма сердца относят:

Тилт-тест – проба с пассивным ортостазом. Проводится на специальном поворотном столе. Позволят выявить или исключить связь между развитием обморочных состояний и нарушениями сердечного ритма.

Лечение аритмий: хирургическая коррекция нарушений ритма сердца

В нашей Клинике выбор способа лечения нарушения ритма сердца осуществляется специа-листом с учетом клинической картины заболевания, данных инструментально-диагностических исследований и рекомендаций Российского кардиологического обще-ства, Всероссийского научного общества аритмологов.

Самостоятельный прием препаратов, самолечение различными методами является крайне не желательным и не безопасным, если неизвестен и не учитывается характер, механизм и причина аритмии.

Существует несколько способов лечения нарушения ритма сердца:

Операция выполняется под местной анестезией в условиях рентгеноперационной длительностью до 40-55 минут.

Эффективным и радикальным методом лечения тахиаритмий является катетерная аблация (деструкция) очага аритмии. Операция, в среднем, длится не более 1 часа, и через сутки пациент может быть выписан из стационара.

Что такое смп в медицине расшифровка это

Что такое СМП и СОНКО в закупках?

Начиная свой путь в нашей сфере, любой участник Госзакупок (как по №44-ФЗ, так и по №223-ФЗ) очень быстро столкнётся с данными сокращениями и задастся закономерным вопросом: «Что такое СМП и СОНКО в закупках?». Расшифровываем и поясняем.

СМП – это субъекты малого предпринимательства.

Отнесение организаций к данной категории регламентировано Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Юридическое лицо признаётся субъектом малого предпринимательства, если:

СОНКО – это социально ориентированные некоммерческие организации.

Суть этого понятия подробно раскрывает Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». СОНКО создаются в форме общественной или религиозной организаций, общины малочисленных народов, казачьего общества, некоммерческого партнерства, социального или благотворительного фонда, ассоциации и союза и прочих. Такие предприятия не имеют основной цели извлечения прибыли от своей основной деятельности и работают для решения социальных проблем и развития гражданского общества.

В закупках появление аббревиатур СМП и СОНКО имеет смысловую нагрузку законно обоснованного ограничения участия в процедуре.

В целях развития малого и среднего бизнеса в нашей стране №44-ФЗ обязывает каждого заказчика осуществить не менее 15 % своего годового объема закупок у СМП и СОНКО. №223-ФЗ требует закупить не менее 20 % годового объема у субъектов малого и среднего предпринимательства.

В условиях общих правил для всех участников закупок такая задача для заказчика могла бы стать невыполнимой, поскольку предприятия-гиганты с большой вероятностью предлагали бы лучшие условия исполнения контрактов, чем микропредприятия. Таким образом, рынок Госзакупок был бы полностью поделён между крупными предприятиями, а малому и среднему бизнесу путь туда был фактически закрыт.

По этой причине №44-ФЗ позволяет установить ограничения и проводить процедуры, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО, а №223-ФЗ, соответственно, разрешает осуществлять закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Крупные компании просто не смогут принять участие в таких закупках, представители малого бизнеса будут конкурировать между собой в сравнимых условиях.

Закупки для СМП и СОНКО по №44-ФЗ.

Такие закупки проводятся во всех возможных формах, предусмотренных законом. Начальная максимальная цена закупки с ограничением для СМП и СОНКО не может превышать 20 млн. руб.

Если мы имеем дело с заказчиком, у которого все закупки в течение года превышают установленную сумму, законом предусмотрена возможность выполнить требование о 15 % объёма. В этом случае заказчик объявляет процедуры на общих основаниях, без ограничений, но с условием, что победитель привлечёт соисполнителей из числа СМП и СОНКО.

Доля исполнения контракта такими субподрядчиками заранее устанавливается в документации о закупке и впоследствии учитывается как объём, закупленный у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства по №223-ФЗ.

Такие закупки заказчики вправе осуществлять исключительно в виде конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. Для данных процедур законом установлены чёткие сроки подачи заявок, а также ряд других жёстких требований (к порядку проведения квалификационных отборов, обеспечению заявок, форме заявок, порядку их рассмотрения, порядку заключения договора).

Обычные конкурентные закупки (без ограничений для малого и среднего бизнеса) №223-ФЗ всё ещё позволяет проводить в бумажной форме. «Потолок» для начальной максимальной цены договора закупки, участниками которой могут быть только СМиСП законом не установлен.